县融媒体中心录制推送的网络视听节目《生态彰武:人进沙退 绿富同行 绿进沙退 绿富同兴》,在2022年第四季度全省原创短视频征集展播活动中获得提名奖。此作品文稿获得市委网信办和市总工会组织的2023年度“寻美阜新”网络正能量精品征集评选活动“网络正能量文字”荣誉证书。

全文如下:

一株树苗或许毫不起眼,但每一株树苗都值得等待,等待一个华盖苍天的未来。正是一代代前人种下的一株株树苗,使这里昔日遮天蔽地的飞沙扬尘渐渐退去,如今阳光正好,木已成森,着眼一望已是苍翠万千。在这广袤的辽西北大地,万顷林海已铸成了最壮阔的生命壁垒。壁垒之下,是惠风徐徐,松涛阵阵;是水禽犹飞,碧草连天。

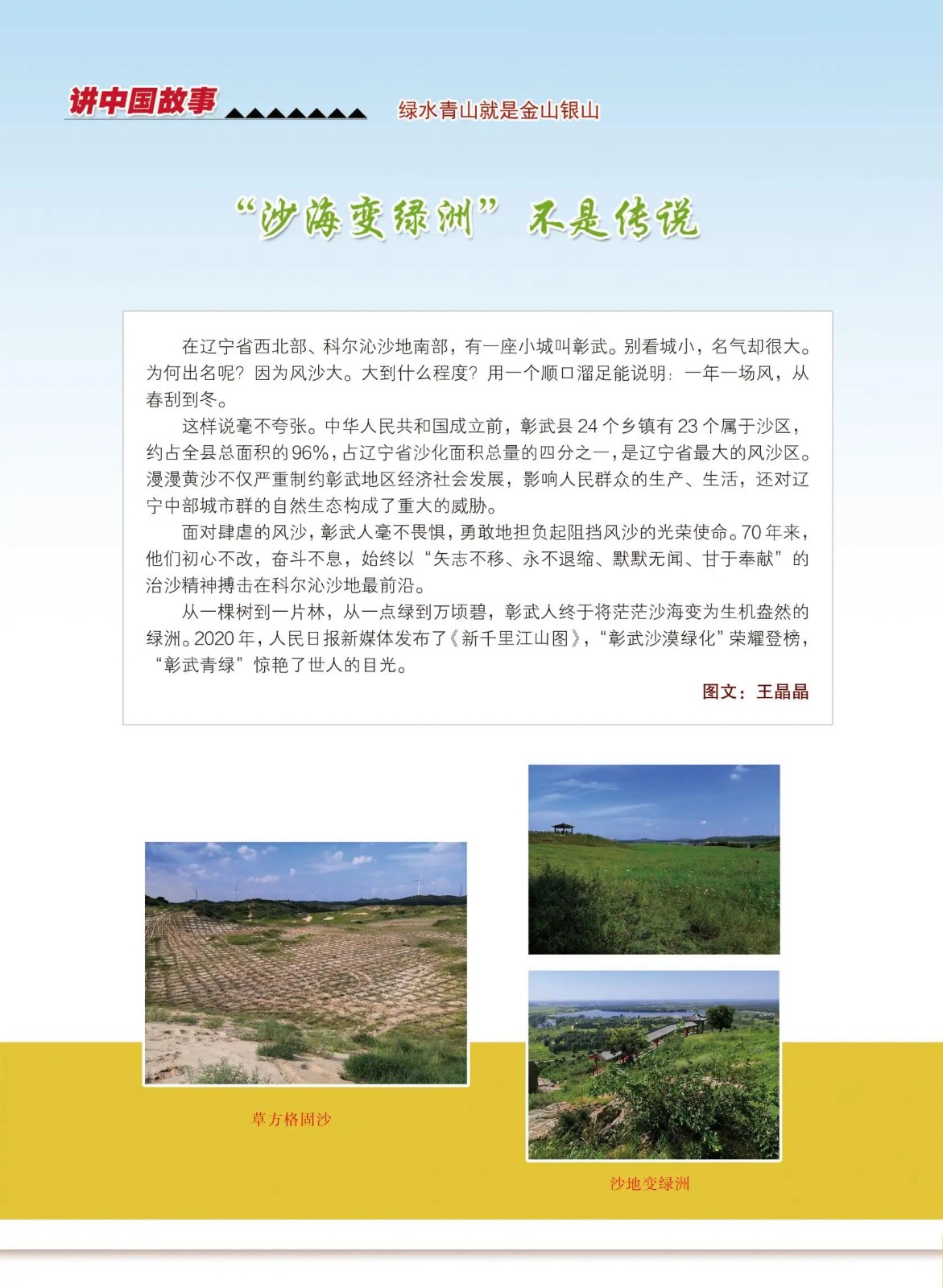

这里就是彰武,一座坚韧的小城,位于蒙古高原与辽河平原的农牧交错带,是科尔沁沙地延伸地,更是新中国科学治沙开始的地方,养息牧河它的源头就在这里,柳河、绕阳河、秀水河贯穿全境。早在380多年前这里是久富盛名的清代“皇家牧场”,曾经林茂草丰,马蹄飒沓,具有得天独厚的自然环境和隽秀风光。近代以来,由于不合理地开发利用、不科学的耕作畜牧等因素和种种不可抗拒的自然因素,导致天然草原植被逐渐退化、沙化,农民的生产生活受到威胁。彰武作为辽宁抗击科尔沁沙地南侵的最前沿,同时是保障东北老工业基地生态安全的重要屏障,生态环境恢复建设迫在眉睫。

纵古观今,从清初生机盎然的养息牧场,到后来风卷寒云的无垠沙海,彰武这颗绿色的塞北明珠已然被滚滚黄沙蒙上了一层厚厚的尘埃。幸而这里的人们,虽然吃尽了沙的苦头,却也磨出了一副倔脾气——绝不向风沙低头认输。于是,这里便涌现出了一个坚韧的群体——彰武治沙人。在那千锤百磨的70载岁月里,他们不断开发实践,固沙造林,不仅总结出了一套行之有效的治沙办法,建立了日益精进的生态治理组织模式,更淬炼出了“矢志不移、永不退缩、默默无闻、甘于奉献”的彰武治沙精神。他们用脚步丈量过松林生长的每一寸土地,踏踏实实守卫着这座辽西北的绿色长城。

随着我国迈进了新时代,彰武人亦牢记总书记嘱托,争做新时代治沙人。深入践行习近平生态文明思想和山水林田湖草沙为一个生命共同体的发展理念,背负起“绿水青山就是金山银山”的历史担当,构建起彰武山水林田湖草沙的生态综合体,在原始的防沙造林基础上,开启了“以树挡沙、以草固沙、以水含沙、以光锁沙”的综合治理新阶段。近几年来,彰武不仅实施了以防沙治沙、三北防护林、辽西北草原沙化治理、新增百万亩国土绿化行动为重点的多项生态工程建设,也推进了包含旱田改水田工程和配套灌溉工程的“生态+乡村振兴”综合体项目等。

当然,新时代的彰武人不再满足于科学筑绿、人进沙退,还要点沙成金、绿富同行、绿富同兴。

通过发展光伏产业,有效解决农民收入低且来源单一、荒漠化严重地区基础工程投入不足等突出问题。同时,也逐渐衍生兴起了一系列彰武特色沙农业、沙工业、沙旅游业。一桌美味飘香的沙泉鱼宴通过《舌尖上的中国》享誉全国;颗颗饱满的特色农业黑豆、红薯等农产品也通过网络直播远销各地;以彩砂画为首的系列硅砂工艺品在市场上供不应求;彰武治沙精神干部学校、董福财党性教育基地、 “旱改水”、闹德海民宿等一系列红色旅游吸引了更多的游客纷至沓来,这些沙产业无疑都为彰武乡村振兴贡献了浓墨重彩的一笔。

人们向往背倚青山、踏歌而行,然草木虽轻,却承无限生命之重。

治沙之路仍然漫漫,其修远兮,治沙精神仍需刻骨坚守,传扬赞颂,人与自然和谐共生的永恒命题依然要去探索追寻。风起绿洲吹浪去,雨从青野上山来。今天,遥望彰武这片炽热的大地,它俨然从黄沙中走过,正披上新生的绿,一座绿色高质量发展的生态小城正在缓缓地崛起。