李东魁对蛇司空见惯了,屋里地上常常蠕动着一条小青蛇,房梁上偶尔也会掉下一条蛇。有一次,老伴从米袋里盛米时,大叫一声,撒腿就跑,原来竟爬出来一条蛇。李东魁有个帆布兜子,是用来装树疙瘩、装斧头的。有一次,从帆布兜子里倒树疙瘩时,一条蛇弯弯曲曲地掉了出来。若是怕蛇,在山上还真待不下去。李东魁对蛇有研究,涝了,蛇就上山;干旱了,山上的蛇就少一些。李东魁从来不怕蛇,见到蛇,他上去一脚,踩住蛇头,用手掐住蛇尾,就把蛇制服了。

李东魁在山上正忙的那一年,却接到了彰武冯家法庭庭长李东风的电话。李东风在电话里说,“老李呀,法庭接到了你老伴的离婚起诉书,你得来一趟。”李东魁突然想起,不久前,老伴叨咕说,你这成天不着家,也不管孩子,咱俩别过了!你跟林子过去吧!老伴王玉华虽然外表柔弱,但性格刚强。她原来在供销社当售货员,李东魁到供销社买东西时,一眼就看上了这个俏丽的女孩。王玉华也喜欢上了这穿军装的壮实小伙子。两人相爱了。一年后结婚,王玉华在村里开了一家商店,收入不低。李东魁那些年全靠老伴支持。缺钱,回家取。孩子,不用管。王玉华的怨言是憋了太久了,她的埋怨是对李东魁的另一种爱。

李东魁听到“离婚”两个字,只当是一种“威胁”。在两人关系上,虽然李东魁挺硬,但王玉华也不弱,无论说说唠唠,都不比李东魁差。这么多年两人聚少离多,李东魁没在意,王玉华可往心里去了。她叨咕来叨咕去,想把老伴拽回家,但都没引起这个粗心汉子的注意。想不到,王玉华来真的了,这倒大出李东魁的意料,他以为老伴的“威胁”只是“威胁”,这伤透了老伴的心。在电话里,李东魁冷冷地对李东风庭长说,“我不去!没时间!”说完,就“咣当”一声撂下电话。他呆立了片刻,知道这件事不能等闲视之。

这个硬汉也有柔的一手。他骑上枣红马,直奔村里岳丈家,寻求“曲线救国”。岳丈当过马家坑农场场长,是个有威严的老头儿,但通情达理,女儿王玉华孝顺,最听老人的。岳父就在李东魁前院住,女儿小时候都是岳丈岳母照顾,倒省下夫妇俩不少精力。

岳丈听完女婿的话,脸一沉,男人没事业行吗!把丫头叫来。一会儿,有人把王玉华叫来了,她进来看到李东魁,知道告状了,就勾着头,立在一边,老人家一顿训斥,出息了,打上离婚了!“狂风暴雨”过后,老人让女婿把女儿接回了家。

不起诉了,300元起诉费咋办?老伴王玉华又开始埋怨李东魁,“不是你不着家,也不会出这档子事,怨你!”李东魁点头服软,“怨我!”

接下来,李东魁开始撺掇老伴上山。但老伴舍不得商店。李东魁左说右说,终于“骗”老伴动心了。开始卖商店。商店抢手,第二天就卖了。那时女儿上了高中,老伴上山,最担心的就是蛇,那次不是抖出一条蛇吗!家里不能有蛇,李东魁痛快地答应了。

地上铺上地板革,屋子里打扫一遍,把蛇赶出去。王玉华上山第一天就后悔了,这生活也太苦了。出山只有一条沙道,整天跟马、鸡等动物打交道,寂寞难耐。但又一想,这样的生活,老李不是过了这么多年了吗!既来之,则安之。

李东魁倒是喜欢这样的生活。他每天在马背上过几个小时。马是李东魁的亲密伙伴。他的马大多是枣红马。除了一匹矮小的蒙古马,都是高大的骏马,大概是铁岭挽马居多。这些马各有性格,有的脾气暴躁,有的温顺。买回马,得训练,像那匹蒙古马性格暴烈,一套车就尥蹶子,李东魁训练它,让马温顺下来,这需要技巧和工夫。李东魁最喜欢走路快又稳的马,不颠!“唰唰唰”,马走得很快,不是跑但胜似跑。他骑过六匹马,最喜欢的是一匹高大的枣红马,是从大青沟买回来的。骑在马背上,特别舒服,马四蹄翻飞,跑得也快。

有一天,李东魁把马拴在东墙下,心疼马,晚上又把马拴在草茂密的地方,让马多吃点。那天下着小雨,晚上十点半,李东魁举着手电筒去看马,灯光照处,哪有马的踪影,周围的草也没吃多少,显然李东魁一进屋,盗贼就下手了。一串马蹄印直通东南角,到了围栏外边,是三轮车的车辙印,马蹄印就消失了。看来,盗贼把枣红马装上车,就逃跑了。李东魁伤心好久,就像失去了一个朋友。他后悔,如果那天把马牵到圈里,可能就不会发生被盗的事儿了。

现在,李东魁的女儿李明明已经长大,她报的是林校,学的也是林业,还当上了阿尔镇阿尔乡村党支部书记。

本刊记者徐晓民(右)与李东魁及其女儿李明明

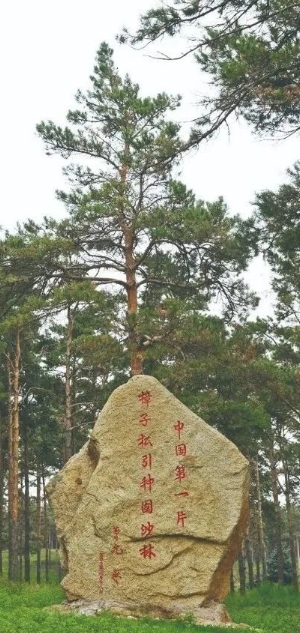

彰武县章古台东面是四合城镇林场,侯贵在那里苦战了20多年;章古台镇西北方是章古台机械林场,李东魁在那片林子也奋战了36年,再往西走,则是阿尔乡北甸子村,那是“治沙书记”治沙的地方,也是董书记长眠的地方,他把生命献给了伟大的治沙事业。

从刘斌、董福财到侯贵、李东魁、刘莹,还有“全国治沙标兵”辽宁省农业科学院研究员宋晓东、号称“治沙铁娘子”的阿尔乡镇原副镇长马辉、大漠里的轻骑兵“马背骑警110”、“大漠村医”梁春荣等,他们不仅是大漠苍松,更是老百姓心中屹立不倒的“苍松”。他们用心血打造出一片片泽及万代的大漠绿洲。

现在的彰武已经在“以树挡沙”“以草固沙”“以水含沙”“以光锁沙”,山水林田湖草沙交相辉映,生态环境越来越美。

在70年的治沙实践中孕育了伟大的治沙精神,现已成为推动东北振兴的强大精神动力。正像章古台刘斌墓前的一首诗写的那样——(来源:辽宁日报)